教科書でしか見たことのない、等伯の絵画を観る機会を得ました。

お目当ては、見えるはずの無い「霧」を描いたという「松林図屏風」で、一度は観たいと想っていました。

しかし画展では、最初の小間から多くの作品群に圧倒され、改めて画伯の凄さを感じました。

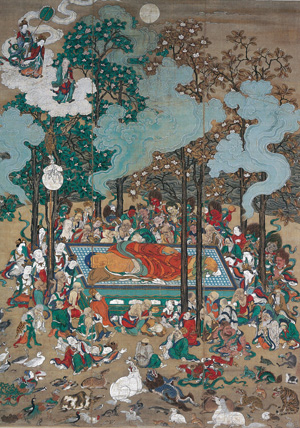

まず感銘を受けたのは「仏涅槃図」でした。

壮大な画面構成の中で精緻を極めた表現は、言葉で表現出来るものでは無く、強く引き付けられました。

次に驚いたのは肖像画の数々でした。

武田信玄像・千利休像は見慣れたものですが、画伯の筆だったとは知りませんでした。人物の姿・形を写すというよりも、その人格を描写していると思える表現でしょうか。

さらに花鳥風月を描く金碧障壁画の世界でも、狩野派を圧倒する作品を残していて、代表作の「楓図壁貼付」も是非観たいと思っていましたが、特に色彩の素晴らしさには見とれるばかりでした。

やはり圧巻は「松林図屏風」で、見える物を覆い隠して見えなくする霧が、見事に表現されていました。筆と墨だけでいかなる技で描くのかと、今まで抱いていた疑問も忘れ、松林図の前では右の方へ戻ったり左の方へ歩いたり、まさに右往左往。幽玄とはこんな世界のことなのかとさまよいました。

しばしの、ほかの方々の迷惑になってもと、次の小間へ移動しましたが、心残りな事でした。

久し振りの京都なので、懐かしい町並みを散策しようと考えていましたが、今の感銘を色褪せたものにしたくないと、帰路についた次第です。

その心はまさに「禅宗祖師図」だったでしょうか?

景山 浩道